문화살롱 5120 2023 전시공모 선정작가전

《텍스트의 섬광 The Light of Text》

24.04.05-24.05.11

참여작가 | 로트링겐 (일환, 김동건, 민예빈, 인지용, 한채연)

관람시간 | 화-토, 오전 10시-오후 7시(일요일, 월요일 휴관 / 공휴일 휴관)

※ 휠체어 접근이 가능합니다(미리 연락 부탁드립니다).

오프닝 | 2024년 4월 5일(목) 오후 5시

전시 사진 | 이동웅

포스터 디자인 | 박신욱

스틸컷 제공 | 로트링겐

문의 | 02-948-1217 / culturesalon5120@gmail.com

영화는 빛을 기입하고, 빛은 세계를 각인한다. 입자와 파동, 어느 한 가지 성질로도 규정될 수 없는 빛이라는 물질의 현존 하에서, 광학적 매체인 영화는 한 세기 이상의 시간에 걸쳐 세계를 조망하는 동시에 자기 자신의 존재론을 변주해왔다. 빛에 의해 구성된 프레임이 또다시 빛을 경유하여 투사하는 이미지가 꿈과 환상의 이중 노출이든, 실재하는 무언가에 접근하고자 하는 욕망의 반영이든 말이다. 비록 감광물질로서 필름의 유효성이 이산적 신호로 대체되어 지표성의 상실과 장치에서의 변화를 맞이해야 했으나, 영화의 개념은 수많은 이름들과 이름들로 분열되거나 확장되어 형언할 수 없는 시공간에 (재)배치되었다. 그러므로 오늘날의 영화와 영화를 둘러싼 사람들은 1895년 12월 28일의 파리 그랑 카페로, 뤼미에르 형제가 <시오타 역에서의 열차의 도착>을 상영한 순간으로 되돌아간다. 점차 몸집을 키우며 가까워지는 열차의 모습을 본 관객들이 공포 속에서 상영관을 도망쳐 나갔다는 전설적인 이야기를 기억하며, 우리는 극장이 아닌 곳을 다시 한 번 극장으로 방문하고, 그곳에서 영화를 방문할 것이다. 빛의 현존이 우리의 시야를 지속한다면, 따라서 우리가 빛을 통해 세계를 호명할 수 있다면 영화는 언제까지나 영화일 것이고 영화가 있는 곳이라면 어디까지나 극장의 연속일 것이다.

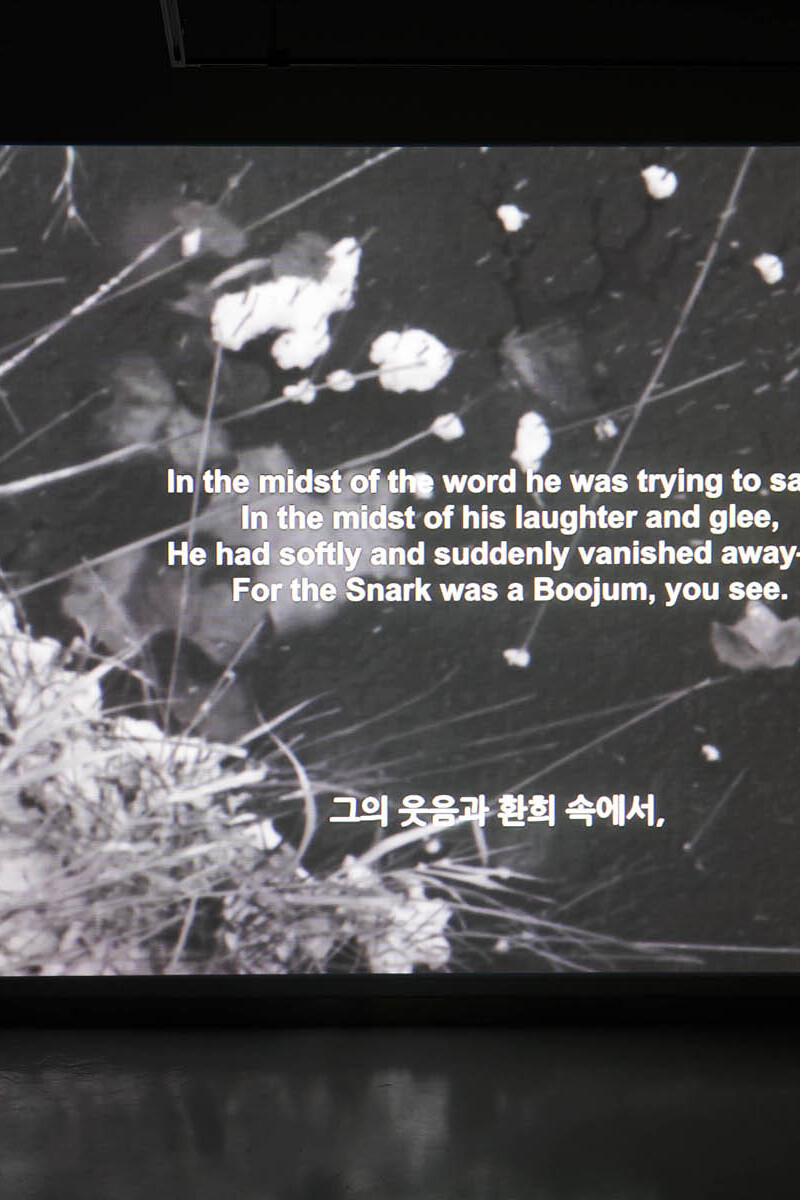

문화살롱 5120에서 4/5(금)부터 5/11(토)까지 진행되는 로트링겐의 전시 《텍스트의 섬광 The Light of Text》은 서로 다른 시공간에서 건너온 다섯 갈래의 텍스트를 각각 영화로 옮겨낸 다섯 편의 작품들을 소개한다. 빛의 물리학에 따라 상이하게 표현되는 텍스트의 표면을 포착한 스탠 브래키지의 영화 <The Text of Light>(1974)의 구조를 도치한 전시의 제목 《텍스트의 섬광 The Light of Text》은 질료이자 형상으로 영화를 공-구성하는 텍스트 그 자체에서 가장 근원적인 섬광, 영화의 존재 조건이 되는 빛을 찾는다. 첫 번째로, 일환과 김동건이 공동으로 연출한 다큐멘터리 <다다이슴/지상선을 위하여>(2024)는 조선 최초의, 그러나 최후의 다다이스트였던 고한용의 수필과 편지를 인용하여 1920년대 일제강점기 시기의 다다이즘이 추구했던 신화를 현행하는 시공간으로 전이한다. 3채널 비디오 전시로 기획된 그들의 또 다른 공동 연출작 <즐겁지 않은 지식>(2023)은 파주 출판 공장의 현장, 마르셀 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』를 낭독하는 프랑스인 교수, 그리고 숲의 풍경의 공립으로 물질과 비물질이 교차하는 지식의 경화 과정을 정련한다. 인지용의 <Bye, Snark, Boo- Jum!>(2023)은 속삭임이 들리는 듯한 페이지 위에서 빛이 번지고 마찰하는 연속을 회집하면서 루이스 캐럴의 연작시 「스나크 사냥」을 펼쳐낸다. 욘 포세의 중편소설 연작 『3부작』의 텍스트를 차용한 민예빈의 <남겨진 사람들>(2024)은 물로 환원되는 질료의 변주들을 피오르 연안에서 마주하기를 원하는 연인들의 시간으로 채운다. 마지막으로, 에드거 앨런 포의 시 「애너벨 리」를 낭독하는 어머니의 목소리와 그에 대한 딸의 답신으로 포개어진 한채연의 <Nighttide>(2024)는 망각할 수 없는 역사와 개인의 기억, 그 층위의 바탕에 이르러 지속된 비탄이 공명함에서 나아가 그 틈으로 매듭지어진 사랑을 드리운다.

이번 전시에서 선보이는 다섯 편의 영화는 텍스트의 능선을 따라 명멸하는 섬광을 어두운 극장 안으로 옮겨낸다. 세계는 빛의 현현을 증명하고, 영화는 빛의 시간을 증언한다. 빛은 언제나 시차를 두고 우리에게 뒤늦게 도래하겠지만, 영화는 지나간 기억과 도래할 기억을 모두 간직하고는 우리를 한 번의 마주침 안으로 불러낼 것이다.

글 : 민예빈