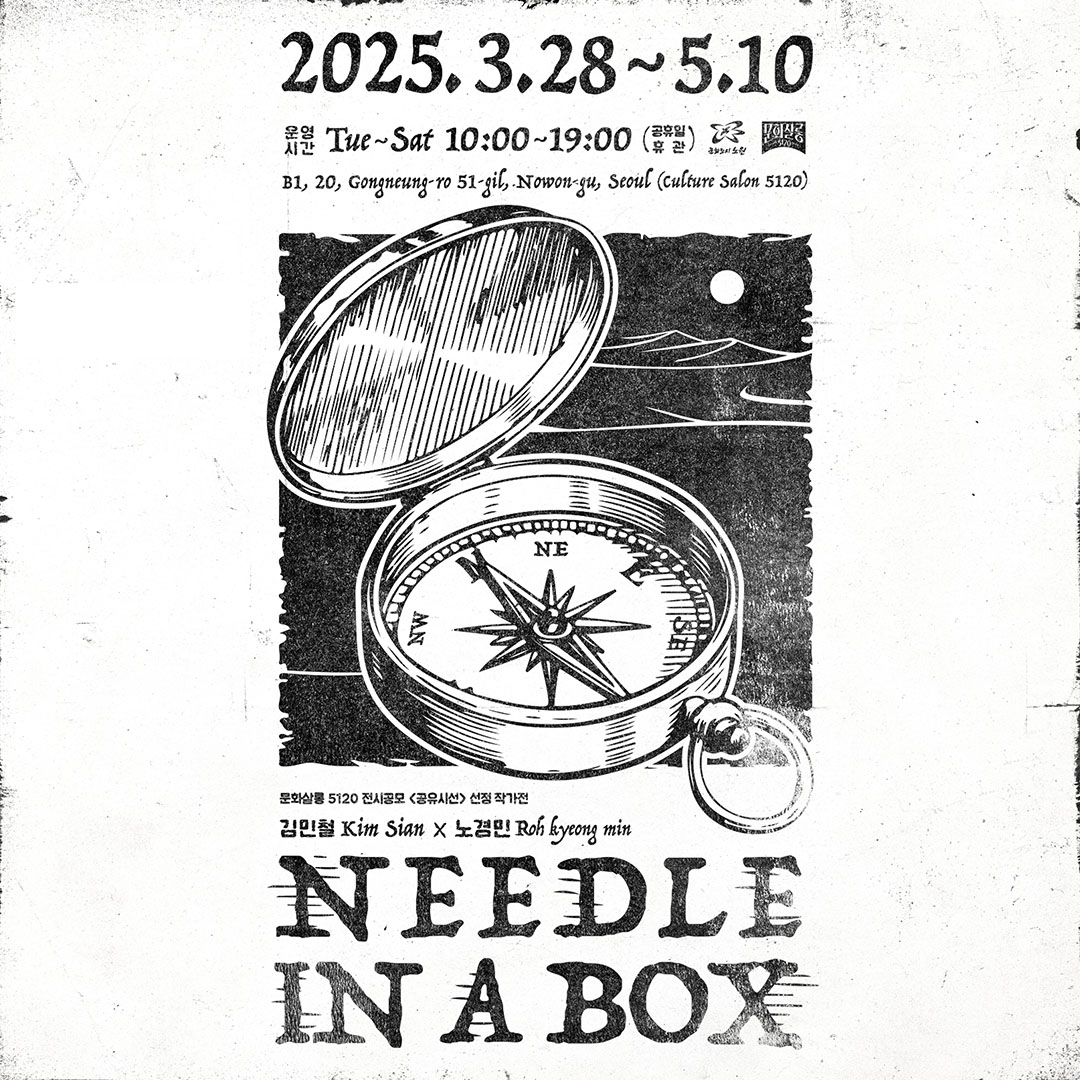

문화살롱 5120 전시공모 ⟨공유시선⟩ 선정작가전

《Needle in a box》

25.03.28-25.05.10

참여작가 | 김민철×노경민

관람시간 | 화-토, 오전 10시-오후 7시(일요일, 월요일 / 공휴일 휴관)

오프닝 | 2025년 3월 28일 (금) 오후 5시 30분

포스터 디자인 | 김민철

문의 | 02-948-1217 / culturesalon5120@gmail.com

※ 휠체어 접근이 가능합니다(미리 연락 부탁드립니다).

기억의 회화와 애도의 조각이 직조하는 둘이자 하나인 전시

기억의 꿈이 만들어 내는 (비)유사성의 세계

발터 벤야민(Walter Benjamin)은 「프루스트의 이미지」에서 마르셀 프루스트(Marcel Proust)가 『잃어버린 시간을 찾아서』(이하 『찾기』로 씀)에서 펼쳐 놓은 기억 작업을 페넬로페1)의 작업에 빗대어 다음과 같이 쓰고 있다.

벤야민에게 프루스트의 이 지난한 기억 작업은 밤이 만들어 내는, 비(非)이지적일지언정 생산성의 세계와 낮의, 성에 차지 않는 명료한 세계가 (비)변증법적 유사의 관계를 이루는 것으로 읽혔다.3) 그리고 여기서 사물은 그렇게 현재가 과거의 순간과 관계 맺음을 가능하게 하는 열쇠로 기능한다.

《Needle in a Box》에서 선보인 김민철의 회화에서 사물은 때로는 하나의 세계를 구성하고(〈Nostalgic PanoramaⅡ, Ⅲ〉) 의미를 생성하는 기호를 표지하며(〈Half-Star〉 연작) 상기하는 행위의 계기(〈서로 맞닿은 손Ⅰ〉)가 된다. 〈Nostalgic PanoramaⅡ, Ⅲ〉에서 나무, 비닐, 노끈과 같은 사물이 구성하는 세계는 『찾기』의 주인공이 어린 시절 홀로 잠들 수 있도록 어른들이 준 환등기가 도리어 그 환영이 자아내는 중세 전설로 인하여 무서움에 떨게 만들었던 이미지의 세계와 닮아있다. 여기서 세계는 창조자조차 해독할 수 없는 어떠한 질서(벤야민의 표현으로는 유사) 속에 있을 것이나 낯설고 부조리하다. 그로 인해 ‘향수를 불러 일으키는’으로 번역될 수 있을 만한 제목이 화면의 분위기에 반목하며 불안이라는 양가성을 덧입히는 방식으로 작용한다. 〈Half-Star〉 연작에서는 김민철 작품의 단골 소재인 나무가 물에 비친 반영 상(像)과 함께 별의 형태를 이룬다. 잘려 나가 생을 다한 나무는 그렇게 별을 닮아 별로 태어난다. 〈서로 맞닿은 손Ⅰ〉에서 꺾인 나무의 뽀얀 속살이 만들어 내는 이미지는 작가에 의해 맞닿은 손으로 명명되었다. 금방 산화될, 생이 길었던 굵은 나무의 속살은 마치 다음을 예비하는 듯 맞닿은 약속의 손으로 의미를 부여받은 것이다. 이때 김민철의 사물들이 만들어 내는 초월적이며 비현실적인, 다음 시간을 표지하는 그 이질적인 세계는 무엇을 위한 것일까?

「프루스트의 이미지」에서 앞서 인용한 부분에 뒤이어 벤야민은 장 콕토(Jean Cocteau)가 한 에세이에서 프루스트가 지닌 목소리의 억양에 관하여 그의 목소리가 “밤과 꿀의 법칙을 따르고 있다”고 지적했음을 언급한다. 콕토는 프루스트의 독자를 가장 많이 사로잡게 될 것이 “행복에 대한 맹목적이고 엄청나고 광적인 열망”임을 알았다는 것이다.4) 나아가 벤야민은 프루스트의 『찾기』에서의 행복에의 열망에 관하여 “행복에 대한 의지에는 이중적인 면, 행복의 변증법이라는 것이 있다. 하나는 찬가적인 행복의 모습을, 다른 하나는 비가적인 행복의 모습을 하고 있다. 전자는 한 번도 들어보지 못한 것, 전대미문의 것, 지복의 절정이고, 후자는 다시 한 번에 대한 영원한 열망, 처음의 원초적인 행복을 복원하고 싶은 영원한 열망이다. 엘레아적이라고 부를 수 있을 이 비가적 행복의 이념이 바로 프루스트에게 삶을 기억의 보호림으로 변형시킨 이념”이라고 덧붙인다.5) 그렇다면 김민철의 회화가 낯선 사물의 조합으로 구성하는 기억의 세계와 그 사물에 다시금 의미를 부여하고 상기하는 행위를 촉발함으로써 도달하고자 하는 곳이 어떠한 행복, 작가가 ‘향수’라 이름 붙이고자 했으나 부재했고 도래함이 불확실함에도 열망할 수밖에 없는 그 시간에 대한 열망이라고 볼 수 있지는 않을까?

김민철에게서 밤의 이야기, 향수로 이루어진 꿈이 어떠한 불가능한 행복의 느낌에 닿아있다면 노경민은 다른 방식으로 기억을 추적하면서 그 기억을 수단으로 삼아 죽음을 사유하는 과정을 통해 삶으로 나아가는 애도의 과정에 있는 것으로 보인다.

환대로서의 애도

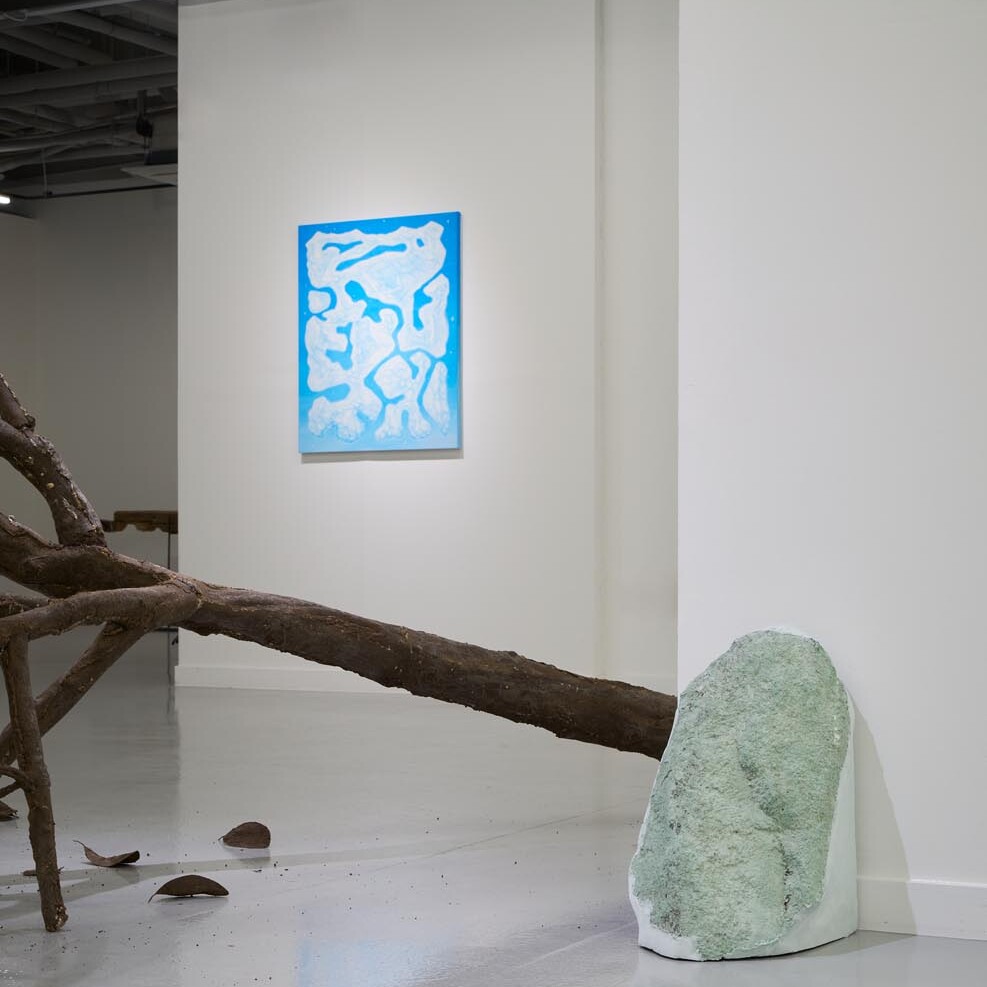

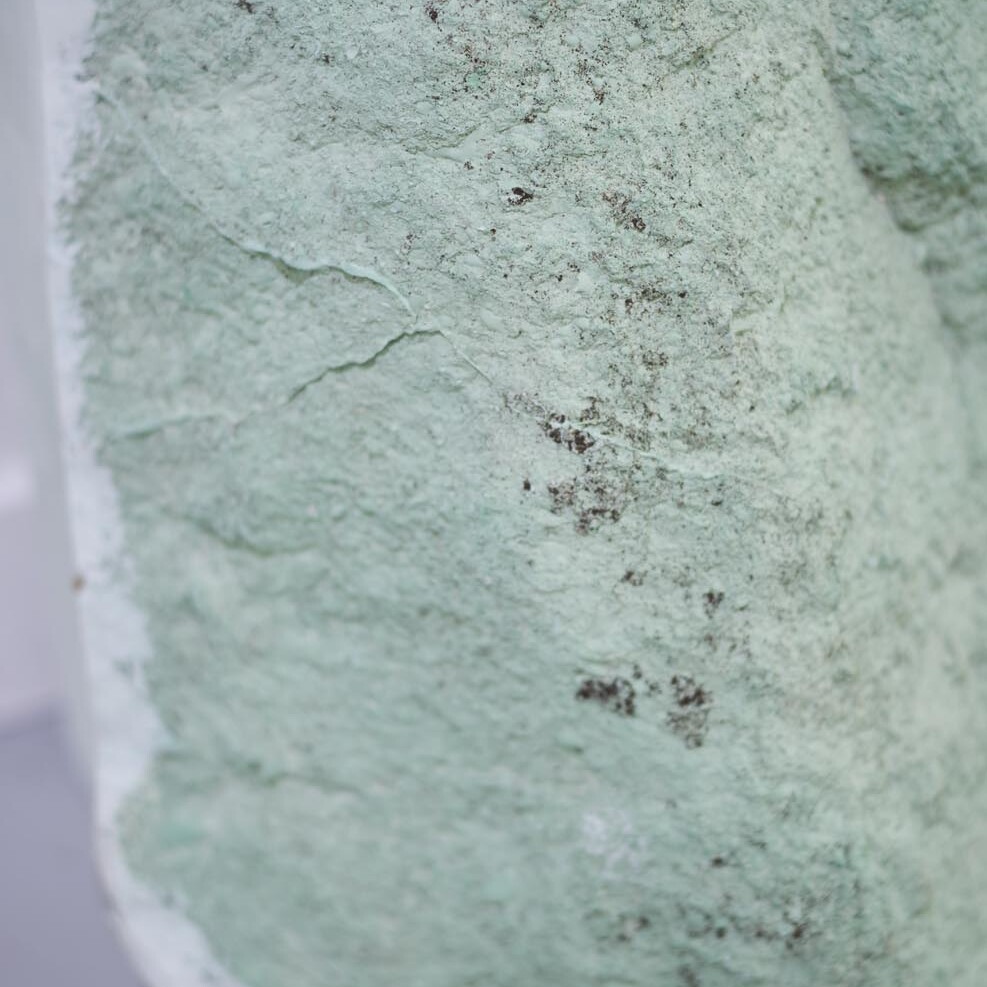

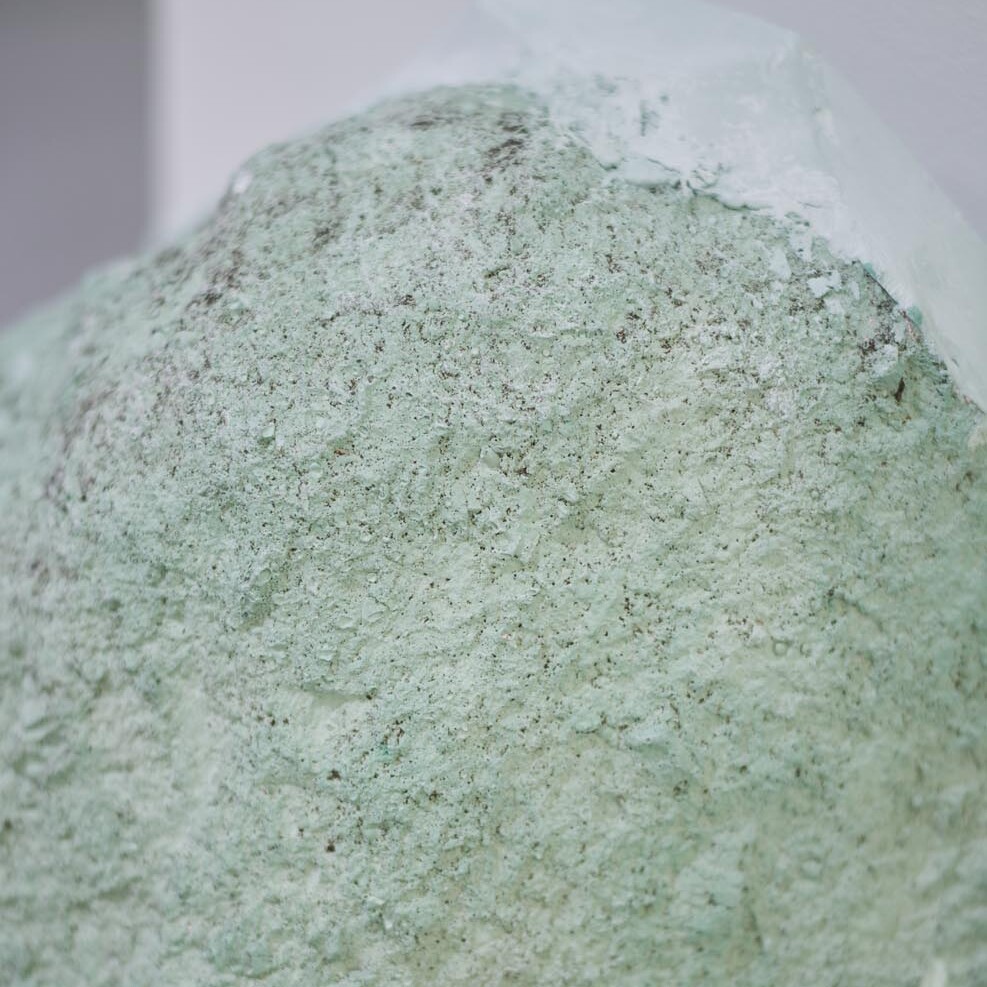

노경민은 외조모의 나무를 만들었다. 정확하게는 돌아가신 외조모의 시골집 앞마당에 있는 나무이다. 아이소핑크 조각에 시골의 흙을 섞은 반죽을 덧입혀 정성껏 열매와 이파리까지 달아 준 그 나무는 전시장 한 가운데를 가득 채우며 모로 누웠다. 실제 감나무의 모상이자 깊은 애도의 정동과 함께 하는 감나무에 깃든 이 정동의 정체는 〈파도에서의 하룻밤_회고록〉 영상 작품에서 밝혀진다. 외조모가 쓴 회고록을 마주한 노경민은 외조모의 글에 그의 삶의 궤적을 쫓는 자신의 행위를 덧입혔다. 하나의 죽음을 추적하는 일은 그가 시집살이를 했던, 이제는 비어있는 집에서 보름 이상을 홀로 지내는 시간으로 이루어 졌다. 작가는 그 시간을 통해 “빈 집에 남겨진 생의 역사들이 어느 누구도 기억하지 않더라도 실존의 세계 이면에서 생동하고 있음을 확신”6)하게 되었다고 적고 있는데, 그 생동함을 〈땅에서의 하룻밤_감나무〉와 〈땅에서의 하룻밤_바위〉의 이끼 낀 바위 형상, 외가의 대들보에 세 여인의 형상을 양 끝, 앞뒤로 새긴 〈세 모녀상〉으로 형상화 한 것이다.

노경민의 애도 작업에 관하여 쓰고자 할 때, 사유의 키를 잡고자 떠올린 책은 『환대에 대하여』였다. 이 책은 1996년 파리의 사회과학고등연구원에서 열린 자크 데리다(Jacques Derrida)의 세미나 중 네 번째인 “이방인의 물음”과 다섯 번째 “환대의 발걸음”에 대하여 또 다른 프랑스의 철학자 안 뒤푸르망텔(Anne Dufourmantelle)이 자신의 글 「초대」와 엮어 1997년 출판한 것이다. 뒤푸르망텔은 데리다가 주도한 세미나와는 반대로 자신이 주인이 되어 데리다를 초대하였고 뒤푸르망텔의 글은 책의 왼쪽에, 데리다의 수정을 거친 두 강의의 내용은 오른쪽에 실렸다. 그의 글이 데리다의 글과 연관을 맺고 있긴 하지만 페이지마다 대응하는 것은 아니기 때문에 이 책은 왼쪽 페이지의 뒤푸르망텔의 글을 읽기 위해 한 번, 오른쪽의 데리다의 글을 읽기 위해 또 한 번 이렇게 두 번 읽어야 한다.

이 글을 쓰기 위해, 즉 노경민의 애도를 글로 쓰기 위해 데리다의 “환대”를 떠올린 것은 작가의 애도가 외조모뿐만 아니라 자신이 일하던 이태원 치킨집 앞에서 2022년 10월 29일 그 밤에 마주했던 죽음들을 향해 있기도 했기 때문이다(관련 작업은 이번 전시에 직접적으로 등장하지는 않는다). 애도란 무엇인가? 애도는 누구를 위한 것인가? 누가 애도할 수 있는가? 누구를 애도할 수 있는가? 애도는 타자에 대한 환대의 하나의 방식이지 않는가? 이러한 물음이 필자를 데리다로 이끈 것이다. 『환대에 대하여』를 구성하는 두 강의는 데리다가 이방인에 대한 물음이 환대에 선행하는 것이자 조건적 환대와 무조건적인 환대의 이율배반적 성격을 탐구한 것이다. 데리다가 “환대는 타자를 스스로 받아들이는 것일까, 타자에게 자신을 내어주는 것일까?”7)라고 물을 때, 환대는 (불)가능성의 문제를 넘어 애도에 가 닿는 것으로 이해해 볼 수 있다. 특히 데리다가 아버지이자 오빠인 오이디푸스의 무덤을 알 “권리를 박탈”당한 안티고네에 대하여 더할 수 없이 지독한 “선물”이라고 표현 할 때 애도의 숙명과 기능은 우리의 정체성과 타자와의 관계를 다시금 곱씹게 만든다.

전시 《Needle in a Box》에 대하여 글을 쓰는 일은 새삼 『환대에 대하여』를 재차 숙고하게 만들었다. 하나의 발화에 응답하는 짧은 글, 나란히 있지만 하나로 읽을 수 없는 그 두 사유는 한 번에 하나씩 읽을 수밖에 없지만 서로를 공명함으로써 풍부한 세계를 만든다. 김민철은 우연히 노경민의 작업을 발견하고 그를 이번 전시로 이끌었다. 김민철의 나무와 노경민의 나무는 꿈의 세계와 애도의 정동을 각각 구성한다. 또한 김민철의 기억에 관한 회화와 노경민의 죽음에 관한 작업은 이 전시를 종으로 횡으로 다른 결로 직조한다. 하나이자 둘인 사유와 하나이자 둘인 전시를 다음 시간을 향한 표지로 읽고자 하는 것은 지금 완결되지 않은 도래할 시간들을 기대하기 위함이다.

2) 발터 벤야민, 최성만 옮김, 「프루스트의 이미지」, 『서사·기억·비평의 자리』, 도서출판 길, 2012, pp.236-237.

3) 벤야민은 같은 글에서 “어떤 것과 다른 것의 유사성, 우리가 흔히 일상적으로 기대하고 또 깨어 있는 상태에서 지각하는, 한 사물과 다른 사물의 유사성은, 꿈의 세계가 보여주는 보다 깊은 유사성을 변주한 것에 지나지 않는다. 꿈의 세계에서 일어나는 일들은 결코 동일하지 않고 유사할 뿐이다. 다시 말해 꿈에서 사물들은 꿰뚫어 볼 수 없는 유사성 관계에 있다”고 쓰고 있다. 위의 글, p.241.

4) 위의 글, p.238에서 재인용.

5) 위의 글, pp.239-240.

6) 노경민, 2025년 작가노트 중.

7) 자크 데리다·안 뒤푸르망텔, 이보경 옮김, 『환대에 대하여』, 필로소픽, 2023, p.47.

배혜정(문화살롱 5120 디렉터)